Eine vor 153 Jahren (1869) erschienene Bildergeschichte

des humoristischen Dichters und Zeichners Wilhelm Busch.

Erstdruck: München (Braun und Schneider) 1869.

Zweites Kapitel

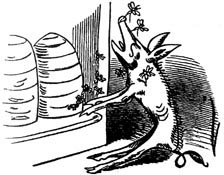

Hans Dralle hat ein Schwein gar nett,

Nur ist’s nicht fett.

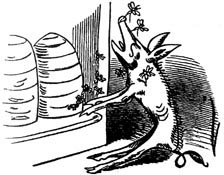

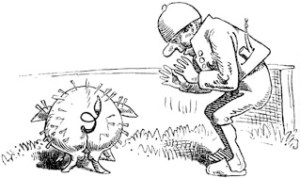

Es schnuppert keck in allen Ecken

Und schabt sich an den Bienenstöcken.

Die Bienen kommen schnell herfür

Und sausen auf das Borstentier.

U, ik! U, ik! – so hat’s geschrien. –

Hans Dralle denkt: »Wat hat dat Swien?!«

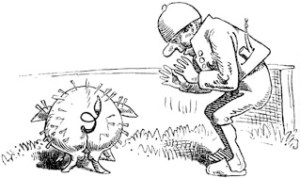

Wie staunt Hans Dralle, als er’s da

Schön abgerundet stehen sah! –

Der Schweinekäufer geht vorüber:

»Was wollt Ihr für das Schwein, mein Lieber?«

So’n twintig Daler, heb ick dacht!«

»Hier sind sie, fertig, abgemacht!«

Hans Dralle denkt sich still und froh:

»Wat schert et meck! Hei woll dat jo!«

Er stellt sich flugs vor seine Bienen

Und pfeift ein altes Lied von ihnen:

Fliege, liebe Biene, fliege

Über Berg und Tal

Auf die Blumen hin und wiege

Dich im Sonnenstrahl!

Kehre wieder, kehre wieder,

Wenn die Kelche zu;

Leg‘ die süße Bürde nieder

Und geh auch zur Ruh‘!

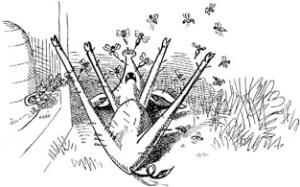

Ei, ei! Was soll denn dieses geben?!

Zwei Bienen schon mit Wanderstäben?!

Hans Dralle schaut ins Immenloch:

Wat Deuker! Hüte swarmt se noch!

Die Luft ist klar, die Luft ist warm;

Hans Dralle wartet auf den Schwarm.

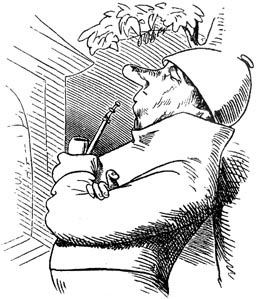

Ihm wird so dumm und immer dummer;

Hans Dralle sinkt in sanften Schlummer.

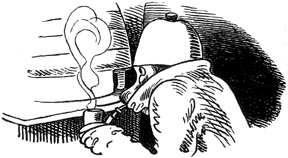

Tüt, tüt! Sim, sim! so tönt es leise

Im Bienenstocke her und hin;

Es sammelt sich das Volk im Kreise,

Denn also spricht die Königin:

»Auf, Kinder! schnürt die Bündel zu!

Er schnarcht, der alte Staatsfilou! –

Nennt sich gar noch Bienenvater!

Ein schöner Vater! Sagt, was tat er?

Und wozu taugt er?

Aus seinem Stinkehaken raucht er! –

Ist ein Gequalm und ein Geblase,

Ewig hat man den Dampf in der Nase! –

Da hält man sich nun im Sommer knapp,

Schleppt und quält und rackert sich ab;

Denkt sich was zurückzulegen,

In alten Tagen den Leib zu pflegen…

Ja wohl!

Kaum sind Kisten und Kasten voll,

Trägt uns der Schelm den Schwefel ins Haus

Und räuchert und bläst uns das Leben aus. –

Kurzum! er ist ein Schwerenöter!

Ein Honigdieb und Bienentöter! –

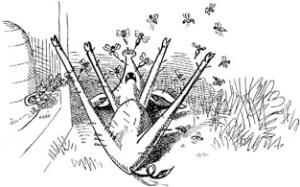

Drum auf und folgt der Königin!!«

Schnurrdiburr! da geht er hin!

Mein Name ist Frank und ich bin mit Herz und Seele Tier- und Naturfreund. Seit ein paar Jahren ist eine spezielle Liebe für die Bienen dazu gekommen, folgend wie es begann bzw. wie ich dazu kam:

Hallo Welt! Liebe Bienen- und Naturfreunde!

Wenn du Fragen, Anregungen oder Kritik hast, ist es am schönsten, wenn du mir Feedback gibst, dann kann ich am besten darauf eingehen.

Viel Spaß beim Stöbern und Entdecken in meiner Bienengartenwelt.

Ich freue mich auf rege Kommentare!

Herzliche Grüße, Frank