Bienenvölker sind jedoch nicht so homogen, wie wir glauben, sondern voller unterschiedlicher Individuen mit sehr verschiedenen Aufgaben, Fähigkeiten und sogar Vorlieben. Auch unter Bienen gibt es mutige, feige und – ja – faule Exemplare. Und jede einzelne Biene stellt sich den Herausforderungen ihres Lebens – Blumen finden, Hornissen bekämpfen und den geeigneten Ort zum Nestbau finden. Dabei zeigen sie außerordentliche Intelligenz und soziale Fähigkeiten: Bienen helfen sich gegenseitig bei Gefahren und fliegen am liebsten in den gleichen Teams hinaus in die Welt. Aber wehe sie werden vom Regen überrascht – ein einziger Regentropfen könnte tödlich sein …

In TAGEBUCH EINER BIENE folgen wir der abenteuerlichen Reise einer einzigen Biene von ihrer Geburt (bzw. dem Schlupf) bis hin zur Gründung eines neuen Bienenvolks. Drei Jahre Dreharbeiten mit der neuesten Makrokameratechnik und eine spezielle Nachbearbeitung ermöglichen eine einmalige Bildsprache, die ganz neue Einblicke in die Welt der Bienen erlaubt – ohne dabei unwissenschaftlich zu werden.

ist die erste Kinoproduktion des preisgekrönten Produzenten und Regisseurs Dennis Wells – und sein zweiter Film über Bienen. Dennis Wells studierte ursprünglich Soziologie in Deutschland, Australien und Kanada und begann dann seine journalistische Karriere beim Radio und später als Dokumentarfilmer. Seine Themenschwerpunkte liegen in den Bereichen Wissenschaft und Naturfilm.

Wie kamen Sie auf die Idee zu diesem Film?

Menschen sind seit Jahrhunderten von Bienen beeindruckt. Ihre Fähigkeiten sind einfach etwas Besonderes. Sie fliegen von Blüte zu Blüte und am Ende entsteht irgendwie Honig – unglaublich. Zu Tausenden arbeiten sie zusammen in diesem engen Stock, den sie auch noch selbst erbauen – auch das Bienenwachs ist ja eine faszinierende Substanz. Und er riecht auch noch so gut! Sie bestäuben unsere Ernten und viele andere Pflanzen! Und nicht zuletzt ist da ihr schmerzhafter Stachel, der das Opfer verletzt, aber die Biene tötet. Alles zusammen sehr rätselhaft und faszinierend – nicht umsonst gibt es so viele Bücher und Filme über dieses Tier. 2016 arbeitete ich an einer Dokumentation über Wildbienen und drehte mit einem Bienenwissenschaftler in Puerto Rico – Prof. Tugrul Giray. Er bemerkte ganz beiläufig, dass Bienen ja auch träumen, wenn sie schlafen. Ich hatte nicht einmal gewusst, dass Bienen schlafen (und manchmal anscheinend sogar schnarchen), geschweige denn, dass sie träumen. Ich fragte ihn, woher er das wisse. Er erklärte, dass Bienen, wenn sie schlafen, anscheinend ihre Fühler auf eine sehr ungewöhnliche und spezifische Weise bewegen – es gibt nur einen anderen Zustand, in dem sie die Fühler so bewegen: im Flug. Er nahm deshalb an, dass Bienen träumen – so wie Hunde, wenn sie im Schlaf Laufbewegungen machen und jaulen. Wovon sie träumen, weiß natürlich niemand. Bienen haben ungefähr 960.000 Neuronen: ein komplexes Gehirn für ein Insekt, aber nur einen Bruchteil dessen, was Säugetiere haben. Anscheinend ermöglicht es diese Menge an grauer Masse zu träumen. Sie ermöglicht es Ihnen auch, Berechnungen und Entscheidungen zu treffen, die wir für Insektengehirne lange für unmöglich hielten. Honigbienen zählen nicht nur, sie verstehen auch das Konzept der „Null“. Außerdem zeigt die neuste Forschung, dass sie aus Beobachtung lernen und untereinander Bindungen eingehen – Es wurde klar, dass ihre Leistungen so beeindruckend sind und ihr Leben aufregend genug, um einen Film daraus zu machen, wenn man nur genau genug hinschaut.

Was ist Ihnen wichtig an diesem Film?

Je mehr ich recherchierte, desto mehr wurde mir klar, dass es sich lohnen würde, einen Film zu machen, der nicht nur diese Leistung der Bienen erzählt, sondern auch ihrer inneren Welt versucht gerecht zu werden. Ich wollte versuchen, die Welt durch ihre Augen zu sehen. Allerdings nicht wörtlich – die Facettenaugen der Bienen mit denen sie auch Infrarot und polarisiertes Licht sehen können, wären dann doch zu seltsam, um damit die Welt zu betrachten. Aber ich wollte Honigbienen nicht einfach nur als faszinierendes Kollektiv betrachten, sondern ein Individuum in den Mittelunkt stellen. Eine solche Rolle gestehen wir normalerweise nur den sogenannten ‚höheren Säugetieren‘ zu – wenn überhaupt, aber vielleicht liegen wir damit falsch. Die Wissenschaft zeigt immer mehr, dass Emotionen und viele andere Dinge, die wir allein bei uns Menschen für möglich hielten, andere Tiere auch zeigen. Raben haben z.B. einen Sinn für Gerechtigkeit, Oktopusse schließen Freundschaften, es gibt noch viele weitere Beispiele. Als ich zweifelte, ob wir bei Bienen von Emotionen sprechen könnten, sagte Prof. Tugrul, wir wissen, dass sie aggressiv sein können. Warum glauben wir, dass dies die einzige Emotion ist, die die Bienen zu Verfügung haben? Diese Botschaft ist mir wichtig – dass auch die mutmaßlich ‚einfachsten‘ Lebewesen – wie Insekten – womöglich ein viel komplexeres Innenleben haben, als wir für möglich halten. Vielleicht betrachtet man die Welt dann mit etwas anderen Augen.

Wie lief die Produktion ab?

Am Anfang standen ausgiebige Recherchen und das Verfassen des Drehbuchs. Wir haben erstmal ohne Rücksicht auf die Umsetzbarkeit ein Drehbuch geschrieben, das sich aus den wissenschaftlichen Erkenntnissen, so wie wir sie interpretieren – ergab. Zusammen mit Bienenforschern haben wir eine plausible und wissenschaftlich fundierte Bienenbiographie erstellt. Prof. Jürgen Tautz aus Würzburg war da eine große Hilfe. Immer wieder haben wir gemeinsam nach Wegen gesucht, die neuesten Forschungsergebnisse – und dann gibt es einige – in das Drehbuch einfließen zu lassen. So entstand ein Drehbuch, dass das Leben einer Biene erzählt, mit vielen ‚typischen‘ Stationen eines Bienenlebens und manchen etwas ‚selteneren‘ Situationen. Aber der Film enthält nichts, was nicht so passiert ist oder so passieren könnte. Dann stellten wir mit Taglichtmedia die Finanzierung zusammen. Glücklicherweise war das gar nicht so schwierig. Der WDR kam früh an Bord, die Film- und Medienstiftung NRW hat das Projekt gefördert, der kanadische öffentlich-rechtliche Sender CBC kam an Bord und der Streamingdienst Love Nature. Von da an besaßen wir schon viele Bienenstöcke und drehten, was das Zeug hielt: Schlupf, Honigproduktion, den Schlupf einer Königin, das Schwärmen eines Bienenvolks und vieles, vieles mehr. Die ganze Zeit wurden wir von Imkern und Bienenwissenschaftlern beraten, um die Chancen zu erhöhen, ein bestimmtes Verhalten auch drehen zu können. Nach zwei Jahren Drehzeitraum folgte dann ein Jahr Postproduktion. Aus unzähligen Stunden von Drehmaterial mussten zum Teil winzige Momente herausgesucht werden, die ein bestimmtes Verhalten zeigen. Wir haben immer versucht, nicht nur den Ablauf der Ereignisse korrekt wiederzugeben, sondern auch nah an unserer Hauptfigur der einen Biene zu bleiben. Der Schnittzeitraum war dadurch im Vergleich zu anderen Produktionen um eine vielfaches länger. Gegen Ende kam dann die Musik dazu, eingespielt von einem Orchester – etwas, das im Doku-Bereich sehr selten ist und nur dank der kanadischen Ko-Finanzierung möglich war. Aber es gab dem Film einen gewissen Glanz, über den ich sehr froh bin. Als letzter Schritt kam dann die Sprachaufnahme mit Anna und Nellie Thalbach – wir haben viel darüber gesprochen, wie wir die Figuren anlegen. Und es war toll zu sehen, welche zusätzliche Ebene solche Schauspieler dem Film dann nochmal geben können.

Ist der Film wissenschaftlich korrekt?

Ich denke schon – wir haben uns jedenfalls viel Mühe gegeben und mit Prof. Jürgen Tautz und Prof. Tugrul Giray hatten wir sehr gute Beratung. Aber der Film hat keinen Anspruch ein Lehrfilm zu sein. Wichtig war uns vielmehr unterhaltsam neues zu erzählen. Ich wollte zeigen, dass man selbst heute noch viel über die Bienen lernen kann. Mittlerweile weiß man zum Beispiel, dass Bienen auch außerhalb des Stocks soziale Tiere sind, oder dass sie eigentlich wilde Tiere sind, die auch gut ohne Imker klarkommen. Außerdem lernt man immer noch mehr über ihre Kommunikation – im Moment wird daran gearbeitet zu verstehen, wie Bienen Infraschall nutzen um mit Vibrationen auf der Honigwabe zu kommunizieren. Sehr spannend! Das hat es aber nicht in unseren Film geschafft.

Was waren die größten Herausforderungen bei diesem Projekt?

Erstens die Dreharbeiten: Brian McClatchy ist ein hervorragender Kameramann mit einem enormen Fachwissen (insbesondere für Makrofotografie), biologischem Wissen und einer wunderbaren Kreativität. Am Ende hatte er 16 Bienenstöcke zu Hause und seine Scheune wurde praktisch von uns zu einem Studio umgebaut. Manchmal mussten wir für nur eine Aufnahme ein ganzes Set bauen, das uns erlaubt, ein gewisses Verhalten aus einer bestimmten Perspektive zu filmen – zum Beispiel die Landung der Sammelbienen vor dem Eingang des Bienenstocks, gefilmt aus der Sicht der Bienen, die noch im Stock sind. Brian baute auch eine Konstruktion, die uns erlaubte, die Kamera mit einer Fernbedienung zu steuern, denn bei Makroaufnahmen überträgt sich sogar der Pulsschlag des Kameramanns auf die Kamera, wenn er sie anfasst, verwackelt die Aufnahme. Wir verwendeten auch ein spezielles Makroobjektiv, das eher für die Forschung als für das Filmemachen entwickelt wurde und vieles mehr. Eine unserer größten Herausforderungen war das Filmen auf ‚Augenhöhe‘ mit den Bienen. Filmemacher meiden diese Perspektive normalerweise, denn wenn Sie eine Wabe aus der Perspektive einer Biene betrachten, sehen Sie nicht viel – nur unzählige Bienen. Trotzdem haben wir uns bemüht, die Perspektive der Biene einzunehmen, wann immer wir konnten. Außerdem passiert bei Insekten alles viel schneller als bei uns. Aus diesem Grund haben wir fast immer in Zeitlupe gedreht (100 – 2000 Bilder pro Sekunde) und so alles auf die Hälfte oder sogar ein Zehntel der tatsächlichen Geschwindigkeit verlangsamt. Auf diese Weise konnten wir beobachten, wie Bienen sich am Eingang des Bienenstocks ‚begrüßen‘ und wie sie ihre Köpfe bewegen, um ihre Umgebung zu beobachten. Dieses Verhalten ist normalerweise für das bloße Auge zu schnell und daher unsichtbar. Nach zwei Jahren des Filmens und Forschens bemerkten wir Kleinigkeiten bei den Bienen, die uns zu Beginn des Projektes entgangen waren. Wir konnten die Stimmung des Bienenstocks (entspannt oder angespannt) und den Charakter einzelner Bienen beobachten. Einige Bienen sind neugierig und mutig, andere schüchtern. Wenn Bienen entspannt sind, kann man sie berühren – manchmal fast streicheln. Wenn Sie allerdings ihre Baumhöhle gegen eindringende Hornissen verteidigen, erkennt man schnell, dass es sich um wilde Tiere handelt – intelligent und gefährlich. Heute leben Honigbienen meist in der Obhut eines Imkers, aber ich habe keinen Zweifel, dass sie es auch ohne Imker schaffen würden.

Ist dieser Film ein Tierfilm im klassischen Sinne?

In gewisser Weise ist es ein Tierfilm und in gewisser Weise ist es kein Tierfilm. Die Frage ist, was man unter einem Tierfilm versteht. „Tagebuch einer Biene“ zeigt natürliches Verhalten und begleitet eine Biene in ihrem Leben, keine der gefilmten Szenen ist Fantasie oder unrealistisch. Aber um diese Geschichte erzählen zu können, mussten wir die einzelnen Aufnahmen einzeln ‚sammeln‘, und später die Geschichte wieder zusammenfügen. Es ist schlicht unmöglich, eine einzige Biene über sechs Wochen zu verfolgen und jeden Moment ihres Lebens mit der Kamera zu begleiten. Also haben wir verschiedene Bienen in verschiedenen Situationen gedreht und sie später zu einer Geschichte zusammengefügt. Das Ergebnis ist also in gewisser Weise eine Fiktion, aber es zeigt ein Bienen Leben wie es ist. Viele Tierfilme werden produziert, in dem man Aufnahmen zusammengefügt, die zum Beispiel an verschiedenen Tagen entstanden sind. Wir haben diesen Ansatz – Bilder zuerst zu sammeln und sie später zusammenzufügen – auf die Spitze getrieben. Aber ich habe trotzdem kein Problem. Es ist ok, wenn man das nicht mehr als Tierfilm versteht.

Warum haben Sie sich für diese Erzählform entschieden?

Wir haben lange damit gehadert, den Kommentartext in der ersten Person zu verfassen. Eine derartige Vermenschlichung von Tieren finde ich eigentlich falsch. Allerdings empfanden wir es zum Schluss eigentlich nur als konsequent, auch den Text aus der Sicht der Bienen zu verfassen. Die gesamte Bildsprache und Dramaturgie ist ja darauf ausgelegt, uns in die Welt der Bienen hineinzuziehen, sie fast buchstäblich aus ihren Augen zu sehen, wir fanden es dann nur richtig, auch den Text aus der Perspektive der Bienen zu formulieren. Es war ein Experiment, ich hoffe, dass es geklappt hat.

Bei dem Film wurden auch CGI genutzt – warum?

Es gab einige Aufnahmen in diesem Film, die man eigentlich gar nicht machen kann. Dazu gehören zum Beispiel Nahaufnahmen von Bienen während sie stechen – das würde nur in einer Apparatur gehen und nicht, während es in freier Wildbahn passiert. Wir wollten auch zeigen, wie die Biene in der Landschaft umherfliegt, aber wir konnten nun mal nicht bestimmen, ob eine Biene überhaupt durch unser Landschaftsbild fliegen würde. Außerdem wollten wir mit einem Schwarm Bienen mitfliegen, aber mit keiner Drohne der Welt wäre uns das gelungen. Wir haben uns deshalb entschlossen, für einzelne Aufnahmen ein computergeneriertes Modell erstellen zu lassen – wissenschaftlich so korrekt wie es nur geht – und damit einzelne Aufnahmen zu erzeugen, von denen wir glaubten, dass wir sie für die Geschichte brauchen, die man aber nicht filmen kann.

Wie lief der Filmschnitt ab?

Der Cutter Stefan Kolbe hat ein ganz außergewöhnliches Talent dafür, in unübersehbaren Mengen von Material den richtigen Moment zu finden. Man darf nicht vergessen, dass das meiste Material in Zeitlupe vorlag, was bedeutet, dass es einfach Tage gedauert hat, das Material überhaupt erst zu sichten. Wir hatten insgesamt 150 Drehtage und ich bin dem Cutter sehr dankbar, dass er es geschafft hat, dieses Eine-Million-Teile-Puzzle mit mir zusammenzusetzen.

Sind Bienen wirklich so etwas Besonderes?

Ich bin froh, dass so viel Aufmerksamkeit auf den Bienen liegt. Sie sind natürlich nicht die einzigen oder wichtigsten Insekten oder Tiere, um deren Schutz wir uns bemühen müssten, aber obwohl uns diese Insekten so fremd sind, haben Sie eine Faszination und ihre Bedeutung ist uns klar. Daher finde ich es schön, wenn sie als Symbol dafür dienen, dass wir die Natur um uns herum nicht für selbstverständlich nehmen und darauf achten, ob wir die Lebensgrundlage für andere Pflanzen und Tiere zerstören.

Wo wurde der Film gedreht?

Zu Beginn des Films haben wir in der Nähe meiner Heimatstadt Köln gedreht, im Bergischen Land. Später beim damaligen Wohnort des Kameramanns in der Nähe von Stuttgart und am Ende in der Nähe von München und im Karwendel-Gebirge, dort sind die meisten Außenaufnahmen entstanden, weil die Landschaft dort einfach spektakulär ist.

Die spektakulären Aufnahmen ermöglichen ganz neue Einblicke in die Welt der Bienen – die Erzählung bleibt wissenschaftlich korrekt.

TAGEBUCH EINER BIENE schafft es durch neuartige Kameratechnik einer einzelnen Biene so nah zu kommen wie nie zuvor und sie bei ihren Abenteuern zu begleiten – vom Schlupf bis zum letzten Flügelschlag.

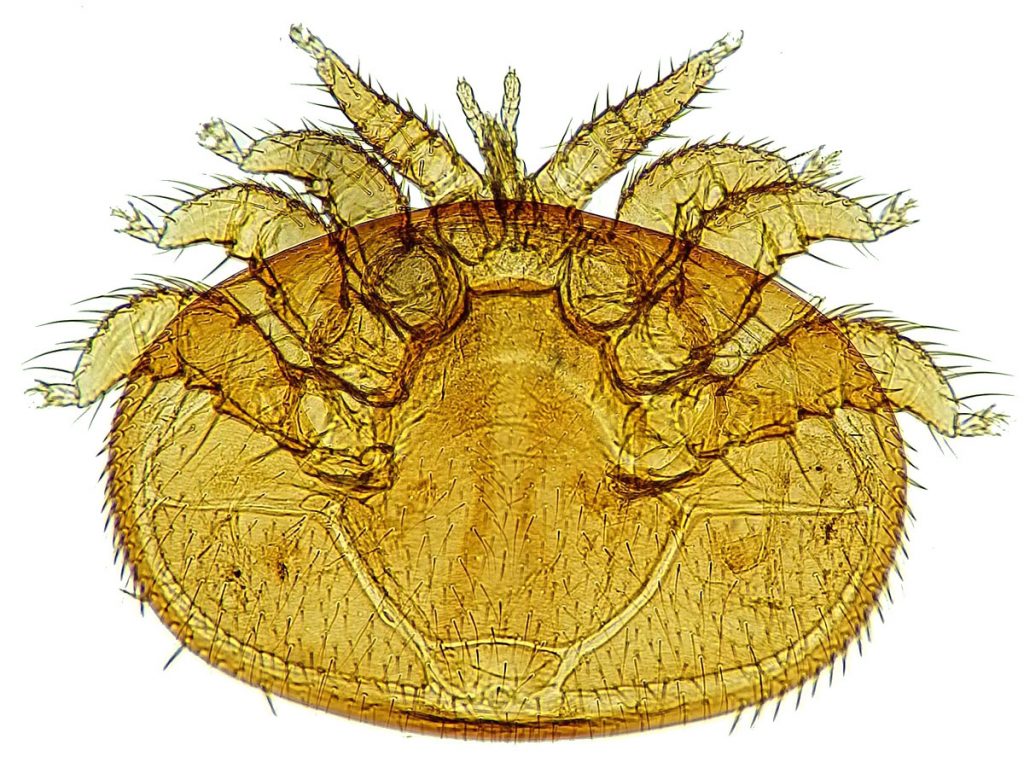

Honigbienen begehen keine Selbstmordangriffe

Der Stachel der Honigbiene entwickelte sich im Laufe von Jahrmillionen und ist eine sehr wirksame Verteidigungswaffe der Bienen. Allerdings dient er vornehmlich zur Verteidigung gegen den größten Feind der Honigbiene: andere Honigbienen. Honigbienen rauben sich gegenseitig die Honigreserven aus dem Stock und um sich gegen solche Eindringlinge in den Bienenstock zu wehren, hat sich der Stachel der Bienen entwickelt. Gegen andere Bienen – und gegen Insekten im Allgemeinen – funktioniert er sehr gut und ohne, dass er stecken bleibt. Beim Einsatz des Stachels gegen Insekten lässt die Biene also nicht ihr Leben. Leider bleibt der Stachel mit seinen Widerhaken allerdings in der weichen Haut der Säugetiere stecken, die stammesgeschichtlich gesehen, relativ spät in Erscheinung traten. Evolutionär gesehen macht das keinen Unterschied, für die einzelne Biene schon. Dennoch ist es ein Missverständnis, wenn man deutet, die Biene opfere ihr Leben für das Volk – dem ist nicht so.

Die Arbeiterinnen beschließen, einen neuen Staat zu gründen

Viele stellen sich einen Bienenstock oft als Monarchie vor – mit einer Königin, die eine große Anzahl von Arbeiterbienen ‚beherrscht‘. Die Bienenkönigin heißt jedoch in vielen Sprachen „Mutterbiene“ und dieser Begriff ist treffender. Denn tatsächlich treffen die Arbeiterbienen viele Entscheidungen – zu Beispiel, ob das Nest gekühlt oder gewärmt werden muss, ob das Volk Nektar oder Pollen sammeln sollte, ob sie Wasser brauchen und wie viele Männchen in den Sommermonaten entstehen sollen. Es sind auch die Arbeiterinnen, die entscheiden, ob sie eine neue Königin brauchen. Entweder weil die alte Königin zu alt ist, um genug Eier zu legen, oder weil die Königin ihren Spermienvorrat aus dem Hochzeitsflug aufgebraucht hat. Wenn das Volk groß und gesund ist, beschließen sie zu schwärmen, d.h. das Volk teilt sich in zwei Kolonien auf. Die Arbeiterinnen bauen zur Vorbereitung besonders große Zellen und füttern eine Larve länger mit Gelee Royal als die anderen Larven. So entsteht eine neue Königin und übernimmt den bestehenden Bienenstock. Die alte Königin verlässt mit der Hälfte des Volkes den Stock und versucht ein neues Zuhause zu finden.

Winterbienen leben fünfmal so lange wie Sommerbienen

Bienen produzieren Honig, um über den Winter zu kommen, um Nahrung haben und ihr Nest beheizen zu können, wenn es keine Blumen gibt. Honigbienen, die im Herbst geboren werden, leben den ganzen Winter bis zum nächsten Frühling, in vielen Fällen fünfmal so lange wie Bienen im Frühling oder Sommer schlüpfen. Diese leben normalerweise nur etwa 6 Wochen. Wahrscheinlich können Winterbienen so lange zu leben, weil sie fast nie ausfliegen. Das Fliegen ist schließlich sehr anstrengend für den Körper.

Bienen riechen und hören mit ihren Fühlern, aber sie hören sehr schlecht

Die Fühler der Bienen sind voller Sinne: Tasten, riechen, schmecken und sogar hören – alles tun Bienen mit ihren Fühlern. Ihr Geruchssinn ist extrem gut entwickelt – mit 60 tausend Geruchsrezeptoren auf jedem Fühler können sie 100-mal besser riechen als Menschen und können sogar darauf trainiert werden, Sprengstoff und Drogen auszuspüren. Diese Aufgabe erledigen sie genauso gut oder sogar besser als Hunde. Ihr Gehörsinn in den Fühlern reagiert nur auf laute Schallquellen in unmittelbarer Nähe. Viel empfindlicher sind sie für Vibrationen der Waben, die sie über ihre Beine wahrnehmen. Solche Signale speilen beim Bienentanz eine Rolle.

Bienen träumen von Blüten

Honigbienen haben in ihrem Gehirn 960.000 Neurone. Das ist viel für Insekten, aber nur ein Bruchteil der Menge, die Säugetiere haben. Trotzdem sind Bienen beeindruckend intelligent, sie können zählen und verstehen sogar die Zahl Null – als bisher einziges bekanntes Tier (abgesehen von uns). Sie verfügen über außergewöhnliche Navigationsfähigkeiten und – natürlich – über einen beeindruckenden Geruchssinn. Wie alle Tiere brauchen sie aber auch Schlaf und weil sie ihre Fühler im Schlaf und beim Blütenbesuch auf eine bestimmte, ähnliche Weise bewegen (und nur dann), können wir davon ausgehen, dass sie träumen. Ob sie allerdings wirklich von Blumen träumen, werden wir wohl nie erfahren.

Honigbienen sind immer und überall sozial

Honigbienen halten immer und überall zusammen, im Nest und draußen im Feld. Eine wichtige Basis ihrer Zusammenarbeit ist die Kommunikation. Dabei spielen im dunklen Stock andere Arten an Signale eine Rolle wie draußen im Feld auf ihren Sammelflügen und dem Umzug eines Schwarmes in ein neues Heim. Ist der Arbeitsaufwand für eine Tätigkeit für eine einzelne Biene zu groß, rekrutiert sie Helferinnen aus ihrem Volk. Die berühmteste Kommunikationsform ist dabei der Schwänzeltanz, der zwar recht ungenau ist, aber den Neulingen hilft, im Feld auf Blütendüfte und erfahrene Bienen zu treffen, die die rekrutierten Bienen zum Ziel bringen.

Honigbienen haben Charakter

Honigbienen in einem Bienenstock unterscheiden sich stark voneinander – einige sind mutig, andere nicht, einige fliegen weiter, andere bleiben eher in der Nähe von ihrem Zuhause. Einige Bienen fliegen lieber bei schlechtem Wetter aus, das für sie eigentlich gefährlich ist. Diese Variabilität zwischen Bienen ist gut für ihre Überlebenschancen – je variabler ihr Verhalten ist, desto höher sind ihre Chancen für das Volk insgesamt, sich an Veränderungen in der Umwelt anzupassen. Honigbienen gibt es seit über 30 Millionen Jahren – sie hätten nicht so lange überlebt, wenn sie nicht so viele Verhaltensoptionen hätten.

Die Bedeutung von Bienen als Bestäuber für Biodiversität und Ernährungssicherheit ist elementar für die Menschheit. Die Generalversammlung der Vereinten Nationen hat den 20. Mai als Weltbienentag ausgerufen und unterstreicht damit die Erkenntnis über den Rückgang der weltweiten Bienenpopulation und den dringenden Schutz der Bienen.

TAGEBUCH EINER BIENE ist eine deutsch-kanadische Koproduktion von taglicht media, mit Bernd Wilting als Produzenten, und Handful of Films mit Beteiligung der ARD, CBC und Blue Ant Media. Der Film wurde von der Film- und Medienstiftung NRW und dem DFFF gefördert. Der Verleih des Films wird vom BKM unterstützt